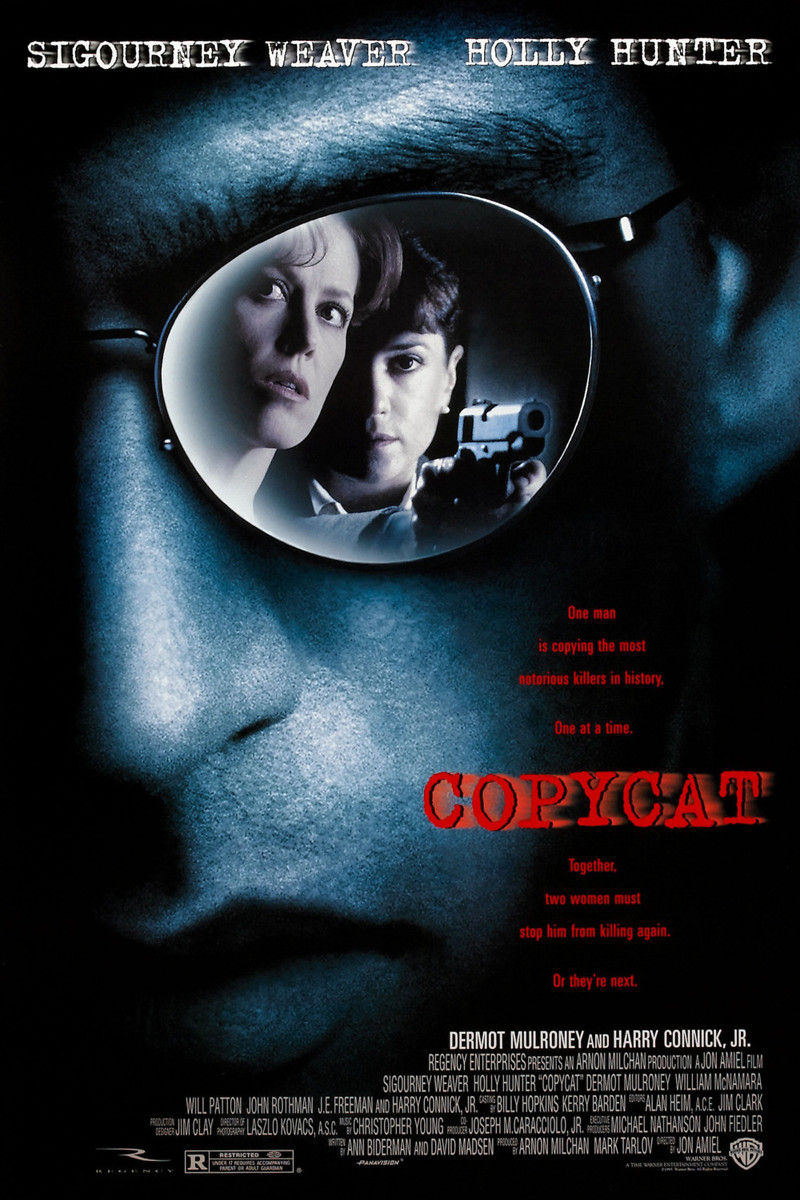

Copycat (1995)

2026-02-08 17 min

Recuerdo haber visto Copycat publicada en la revista Fotogramas hace ya treinta años. La tenía pendiente desde entonces y, sinceramente, tampoco creo haberme perdido gran cosa. Aunque se le deben reconocer ciertos aciertos, sobre todo el de ser una cinta entretenida; al fin y al cabo, de eso se trata.

Desde el propio arranque, la película está plagada de clichés, incluso para la época en la que se estrenó. Eso contrasta con las buenas interpretaciones de la pareja protagonista —Sigourney Weaver y Holly Hunter—. Pero ni siquiera eso basta para rescatar un guion bastante flojo que podría haber dado mucho más de sí.

Aun con sus defectos, en lo personal, Copycat es pura nostalgia. La película se enmarca en el año que empecé a interesarme realmente en esto del cine. Además, hay como un halo de ingenuidad que recorre todo el metraje que, sumado al paso del tiempo, le confiere un particular encanto. Es quizá por esto que uno queda en cierto modo satisfecho al final del filme.

Copycat pertenece a esa categoría de películas más bien mediocres pero que, sin embargo, tampoco aburren y que al final te arregla una tarde de fin de semana; vamos, lo que podría ser un telefilm entretenido.

Por cierto, no todos los telefilms son necesariamente malos o simplemente entretenidos. Dos ejemplos de buenas películas para la televisión son las estupendas Piratas de Silicon Valley o El diablo sobre ruedas, el primer largometraje de Steven Spielberg.

Son varias las razones por las cuales el resultado final de Copycat es bastante pobre, pero esto lo veremos más adelante. De momento, veamos de qué va la película.

El filme comienza con una masterclass en una universidad impartida por la psicóloga criminal Helen Hudson —interpretada por Sigourney Weaver—. La charla trata sobre asesinos en serie. Y es que la psicóloga es una experta en el tema.

Se la ve rodeada de escolta: entendemos que es un personaje público que recibe amenazas. Esto se confirma al instante, cuando alguien entre el público —con el aspecto más sospechoso posible— la amenaza con matarla. La doctora se queda bloqueada por un momento; el tipo ya no está allí. ¿Fue una alucinación? Ella se recompone enseguida y termina la presentación con una ovación.

Helen Hudson no debe de ser alguien muy querido, a juzgar por el nivel de su escolta: no le han podido asignar una custodia más patética. Dos señores bien rollizos que podrían estar orbitando alrededor de un donut.

Es en la escena del lavabo cuando Helen es atacada por el maníaco que momentos antes había creído ver entre el público. Entonces, ¿no era una alucinación? Y, si no lo era, ¿cómo puede alguien desaparecer tan rápido?

La intervención de los guardias no puede ser más torpe: un contrapunto demasiado cómico para lo que debería ser uno de los momentos más impactantes del metraje.

Lo más interesante de esta secuencia es su atmósfera. Toda ella parece una ensoñación, aunque no tengo del todo claro por qué, sobre todo cuando en el resto de la cinta no se vuelve a recurrir a este tono. Quizá pueda entenderse como un recuerdo nebuloso de la propia Helen Hudson.

Y es que aquí se aprecia uno de los mayores problemas de la película: la falta de verosimilitud. Me cuesta creerme tanto a los agentes como al asesino. Toda la secuencia resulta algo ridícula, con esos polis gordos que parecen sacados de una comedia ligera más que de un thriller serio. Además, durante el resto del filme veremos un abuso de planos aberrantes que, en lugar de aportar la tensión pretendida, terminan provocando el efecto contrario.

La siguiente escena nos presenta a la pareja de detectives M.J. Monahan y Reuben Goetz, interpretados por Holly Hunter y Dermot Mulroney. La escena, una práctica de tiro, no solo sirve como presentación, sino que también deja ver la buena química entre ambos. Esta complicidad se utilizará más adelante para justificar los celos a la ex pareja de ella, que también trabaja en el mismo departamento de policía.

Tras una llamada de la central, se dirigen al lugar donde ha tenido lugar un asesinato. Una joven ha sido estrangulada en la bañera de su apartamento. Es aquí donde descubrimos el talento de M.J. Monahan como detective: se da cuenta enseguida de que falta algo en la escena del crimen. Poco después averigua que fue su propio jefe quien se llevó el objeto en cuestión —una media, utilizada como arma homicida—. Así conocemos al jefe de policía, que decidió retirar la prueba porque no quiere que la prensa empiece a hablar de un posible asesino en serie, a pesar de que esta es ya la tercera víctima en los últimos meses.

Un poco raro —y poco legal— eso de alterar una escena del crimen, por mucho que el jefe de policía tenga sus razones.

La investigación da un giro cuando los caminos de la psicóloga y de la pareja de detectives se cruzan: deciden interrogarla tras descubrir que Helen Hudson es la autora de unas llamadas anónimas en las que aporta información adicional sobre los crímenes.

Helen Hudson lleva un año encerrada en casa, aquejada de agorafobia desde que fue agredida en los lavabos de la universidad por el psicópata que ahora se encuentra en prisión. Este personaje volverá a cobrar importancia más adelante, colaborando en la resolución del caso de forma algo artificiosa.

A partir de aquí, la doctora y la pareja de policías colaborarán en la caza del asesino, tras averiguar que este sigue un patrón: imita a célebres asesinos en serie del pasado.

Creo que lo más interesante de Copycat son las interpretaciones de Sigourney Weaver y Holly Hunter. Le aportan cierto verismo a una cinta que, por sí sola, no deja de ser un pastiche de clichés del género. Tanto es así que incluso la ciudad donde transcurre la acción, San Francisco, ha sido escenario de otras películas sobre asesinos en serie como Harry el sucio, Instinto básico y, más adelante, Zodiac, inspirada en el caso más célebre de la ciudad, el del asesino homónimo que jamás fue capturado.

La elección de San Francisco, tan arraigada en el imaginario colectivo para este tipo de historias, parece buscar no solo la ambientación adecuada, sino también predisponer al espectador a un estado mental propicio para la intriga.

El tramo inicial de la película, aun con sus hándicaps, entretiene. Sin embargo, a partir del segundo acto, momento en que el asesino entra en escena, la historia empieza a perder algo de interés. Se encadenan asesinatos hasta que se descubre el patrón que sigue el criminal, lo que da paso al tercer acto, coronado con el más que previsible homicidio de uno de los secundarios, anunciado casi desde el inicio del film.

A excepción de Dermot Mulroney, que sí logra dotar a su personaje de cierto carisma, el resto del reparto masculino no consigue aportar el empaque necesario para que uno conecte con ellos. No creo que los actores sean malos; más bien parece un problema de guion o de dirección de actores, demasiado centrada en el dúo femenino, las verdaderas estrellas de la película.

Y aquí se encuentra uno de los puntos fuertes de Copycat. Podría incluso considerarse una película feminista, aunque no fuera una novedad en este aspecto. Unos cuantos años antes ya se había estrenado Alien, que sí resultó muy innovadora al tener a una mujer como protagonista en un reparto por lo demás coral. Poca gente esperaba, en 1979, que una mujer sobreviviera al octavo pasajero.

Por otro lado, hasta en esto Copycat no es especialmente original, ya que recupera a la misma protagonista de Alien para interpretar a la doctora Hudson. Hubiera sido más inteligente “cargársela” hacia el tercer acto del filme: le habría dado más empaque y, sobre todo, habría provocado en el espectador un giro inesperado.

Estas dos mujeres, de caracteres fuertes y muy distintos entre sí, se abren paso en un mundo de hombres para dar caza a un asesino de mujeres. La cinta habría sido el colmo de lo “woke” si una hubiera sido negra y la otra chicana. Pero no: lo woke no existía en 1995. Lejos de eso, la película se centra únicamente en la trama, sin adoctrinamiento ni arengas feministas explícitas. Y, precisamente por esto, la película es feminista: trata a sus dos protagonistas como lo que son, personajes de ficción a los que se les podría cambiar el sexo y la historia seguiría siendo exactamente la misma.

Todos estos aspectos positivos del filme quedan finalmente deslucidos por un guion más bien pobre. Esto se hace especialmente evidente en el último tercio, cuando se recurre al psicópata que, al principio de la historia, intentó asesinar a la propia doctora Hudson.

El agresor, ya nada resentido por haber sido encerrado, decide ayudarles de buena gana si la doctora —que, recordemos, no se atrevía a salir de casa debido al trauma sufrido a causa de este mismo individuo y que ahora conversa con él como si nada hubiera pasado— le enviase unas medias usadas para complacerle. Y ya está. Ya sabemos quién es el killer.

En este momento, el guion podría haberse ahorrado algo de metraje del segundo acto —por ejemplo, la escena de la comisaría, que no aporta gran cosa— para dedicar más tiempo a este personaje maníaco, dándole mayor complejidad. O incluso hacer que los protagonistas averiguaran algo por error del psicópata, o que este les planteara un dilema moral. Pero no: se opta por redimir al antiguo agresor para facilitar la resolución del filme. Lo dicho: a partir de aquí, la historia pierde credibilidad por lo chapucero de esta escena.

Otro de los momentos más flojos del guion es la escena del altercado en la comisaría. Uno de los secundarios —que desde el inicio llevaba colgado el cartel de “yo no llego al final del filme”— muere aquí debido a una decisión equivocada de la detective Monahan. Todo este tramo funciona únicamente como punto de inflexión para que el personaje de Monahan evolucione y, en el clímax final, tome la decisión correcta. Por lo demás, es una secuencia metida con calzador que rompe el ritmo de una película que ya venía flojeando desde el inicio del segundo tercio. Toda esta parte podría haberse resuelto dentro de la trama principal, sin necesidad de abrir una subtrama paralela que ni tan siquiera al propio guion parece interesarle. Todo este tramo parece pertenecer a otra película.

Pero lo peor del filme, sin lugar a dudas, es el villano. No se pudo haber elegido a alguien con menos carisma. Da la sensación de que alguien debía un favor al alguien y este actor acabó siendo colocado en la película. Que no se me malinterprete: creo que el actor intenta hacerlo lo mejor posible y se esfuerza; es su gran oportunidad. Pero no está a la altura. Para colmo, le ponen unas gafas que, en lo personal, me recuerdan más al personaje de Javier Cámara en Torrente que a un despiadado asesino.

En un filme donde parte del peso protagónico recae sobre el villano, al menos este debería tener cierto empaque. Pero William McNamara está muy lejos de ser el actor que debía interpretar este papel. Sin duda, el mayor hándicap de la cinta.

Copycat se estrena en 1995, apenas un mes después de Seven, su gran competidora en el género ese año.

Y es que, siendo las comparaciones odiosas como lo son, la de Copycat con Seven resulta inevitable. Ambas juegan en la misma liga, pero no podrían ser más distintas. Copycat se ciñe a los patrones estéticos del momento, mientras que Seven es mucho más atrevida e innovadora. En lo personal, de David Fincher me interesan más sus siguientes trabajos, como The Game o El club de la lucha, pero lo cierto es que Seven resulta muchísimo más sólida que Copycat. No hay color entre ambas. Seven consigue transmitir, a través del lenguaje audiovisual, esa opresión y angustia que le falta a Copycat.

Si tuviera que hacer una analogía entre las dos, Seven sería un producto de marca mientras que Copycat sería su versión en marca blanca. Tanto es así que, treinta años después, Seven permanece en el imaginario popular, habiendo creado además escuela, mientras que Copycat, bueno… se ha quedado como otra película más de aquel año.

Copycat intenta imitar —el mismo título ya lo revela— siguiendo la estela marcada por thrillers como El silencio de los corderos o series como Expediente X. No en vano, el personaje interpretado por Holly Hunter es un sosias tanto de Clarice Starling en El silencio de los corderos como de Dana Scully en Expediente X. Aunque, a diferencia de estas, Copycat no parece aportar gran cosa al imaginario popular.

Ese año se estrenaron, además, un buen puñado de películas de género mucho más que interesantes: 12 monos (con Brad Pitt completamente on fire), La ciudad de los niños perdidos o la mismísima El día de la bestia, que probablemente sea la película más costumbrista de la década, aunque quizá no fuera esa su intención.

Y es que los psicópatas estaban muy de moda por aquellos años, un subgénero del thriller que desde entonces ha seguido en boga hasta desembocar en los documentales de true crime de Netflix. Películas como El silencio de los corderos, Asesinos natos o Tesis, además de series como Twin Peaks o Expediente X, vinieron a cubrir un hueco que el espectador demandaba.

De hecho, la década de los 90 puede entenderse en clave de contraposición a los 80, mucho más luminosos en materia cultural. Algo así como los 70 lo fueron respecto a las décadas doradas del sueño americano: los 50 y 60. Y había motivos para que la sociedad estuviera desencantada. Las políticas neoconservadoras empezaron a implantarse en los 80, pero la gente estaba a otras cosas. Pocos se interesaban ya por las cuestiones políticas, sociales o ecológicas que habían marcado los 70. Culturalmente, los 80 fueron más bien un ejercicio de evasión, con sus preocupaciones y angustias adolescentes, en lo que sería el momento álgido del género coming of age durante la segunda mitad de la década, con películas como El club de los cinco, Todo en un día, Cuenta conmigo o la mismísima Los Goonies.

Aunque si hay una película que refleja el espíritu de los glorificados 80, sería Top Gun: epítome de una década de reconstrucción reaccionaria del sueño americano y de un patriotismo que había quedado en suspenso tras el descontento social de los 70: Guerra de Vietnam, caso Watergate, racismo en los estados sureños.

La similitud entre las décadas de los 70 y los 90, si bien evidente en el descontento social, se distingue en el fondo. En los 70 la preocupación era de corte más colectivo y social, mientras que en los 90 predominaba una pesadumbre más individual y egocéntrica. Basta con ver cómo el punk, movimiento de raíz social, se transformó en el grunge en Estados Unidos, mucho más centrado en una angustia existencial que tendría como máximo exponente el suicidio de Kurt Cobain.

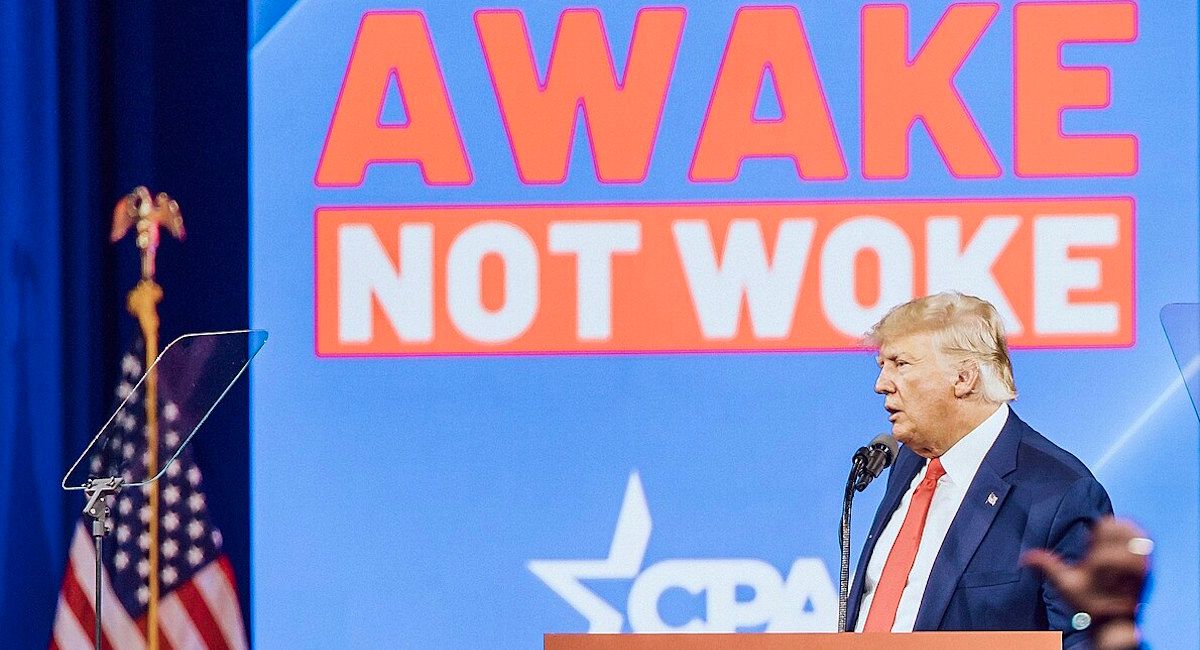

Que por cierto, ya puestos a lanzar paralelismos, todo este movimiento neocon está muy presente en estos momentos, con Trump como adalid reaccionario contra todo lo que ha venido a llamarse movimiento woke, cuyo germen precisamente puede rastrearse en los 90. Evidentemente sería muy simple reducir la agenda neoconservadora a tan solo restaurar las tendencias sociales. Hay una cuestión de hegemonía y lucha por el control geopolítico que va más allá de éstas líneas. Pero bien es cierto que Trump encarna ese tradicionalismo supremacista que tanto gusta en el medio oeste y en algunos lugares de Europa.

Veremos en qué queda todo esto dentro de unos años. Aunque si hay una gran diferencia entre este momento y los 70 o los 90, son las redes sociales y su capacidad como megáfono democrático. Ahora ya no hay solo un par de grandes discursos políticos que marquen la pauta —aunque sigan siendo mayoritarios—, sino que existen muchas más voces con diferentes opiniones.

Aun así, lo que más me preocupa es que cualquier tronado puede soltar lo que se le antoje —incluidos mensajes de odio—, aumentando todavía más la crispación social y poniendo el foco en asuntos que quizá no sean tan relevantes en el conjunto de la sociedad.

Por eso creo que la mejor lucha posible ante tales argumentos pasa por conseguir una mayor igualdad —con el estómago vacío es difícil razonar— y, sobre todo, por construir un criterio propio enmarcado en el conjunto social. Hay que leer más y ver más cine, amigos.

Copycat está dirigida por Jon Amiel. He consultado rápidamente su filmografía y, la verdad, en lo relativo al cine apenas me suenan un par de títulos: La trampa y Sommersby. No he visto ninguna de las dos pero, habiendo pasado por Copycat, creo que las dejaré correr y dedicaré mi tiempo a otras cosas.

A partir de mediados de los 2000, Amiel se volcó fundamentalmente en la televisión. Lo más destacable de esta etapa es su participación en la serie Halt and Catch Fire: una especie de Mad Men enmarcada en el boom de la informática, que recorre desde los inicios del ordenador personal a principios de los 80 hasta la adopción masiva de internet a mediados de los 90. Fantástica.

En definitiva, Copycat no aporta gran cosa al género, aunque sí resulta entretenida. Eso sí, lo es más a su pesar que por sus supuestas virtudes, pues por momentos roza la categoría de película de sobremesa. Creo que podría haberse lucido un poco más si hubiera arriesgado en su propuesta y, al mismo tiempo, hubiera sido menos ambiciosa en su búsqueda de un público amplio. Claramente se pretendía hacer un Silencio de los corderos —o incluso un Seven— para todos los públicos.

Francamente, lo más interesante de esta película es, precisamente, el paso del tiempo. Ver hoy Copycat es como viajar al pasado: a una tarde de otoño de 1995, cuando aun íbamos al cine sin móviles, sin prisas y sin pensar demasiado en lo que vendría después.